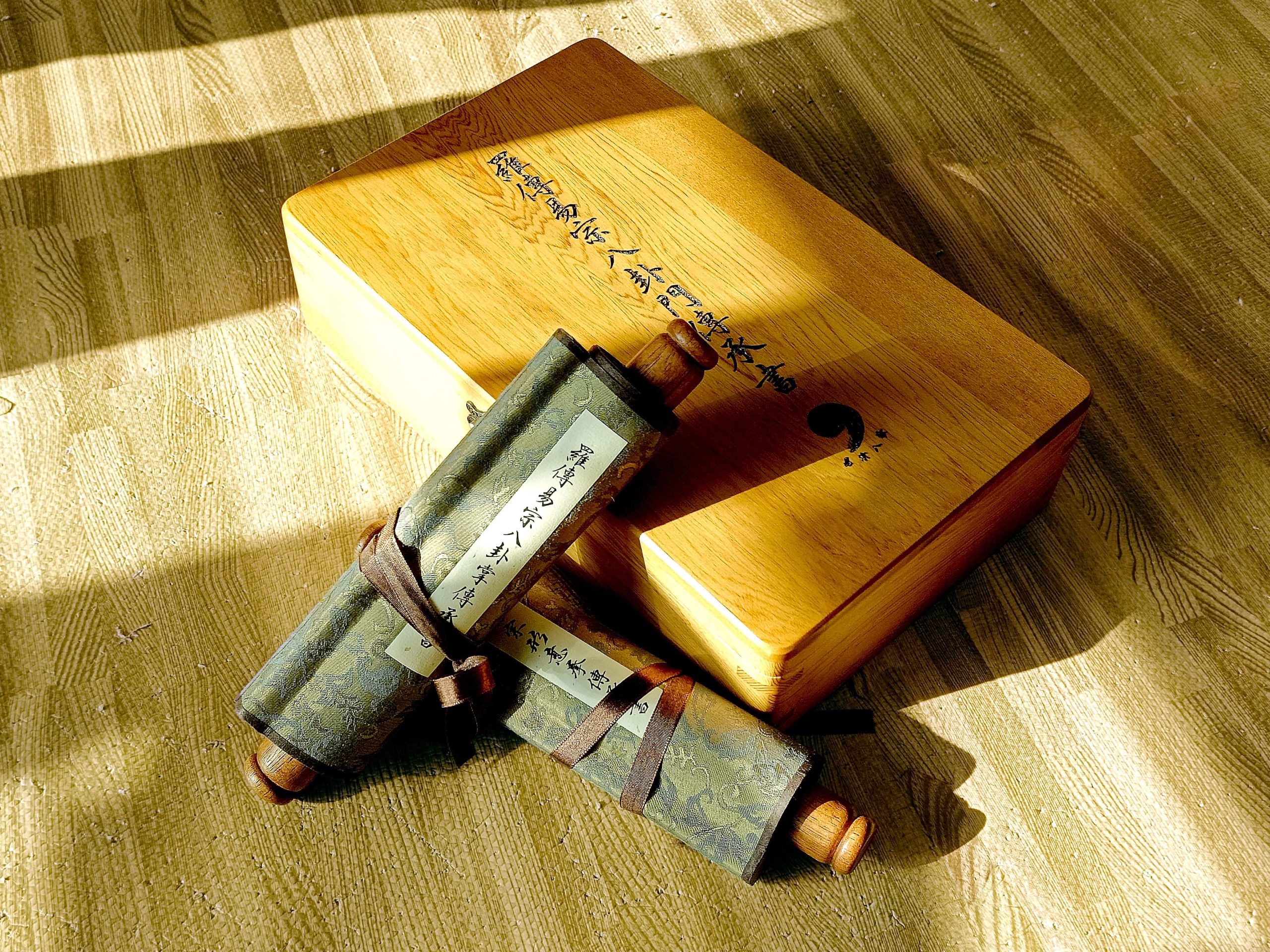

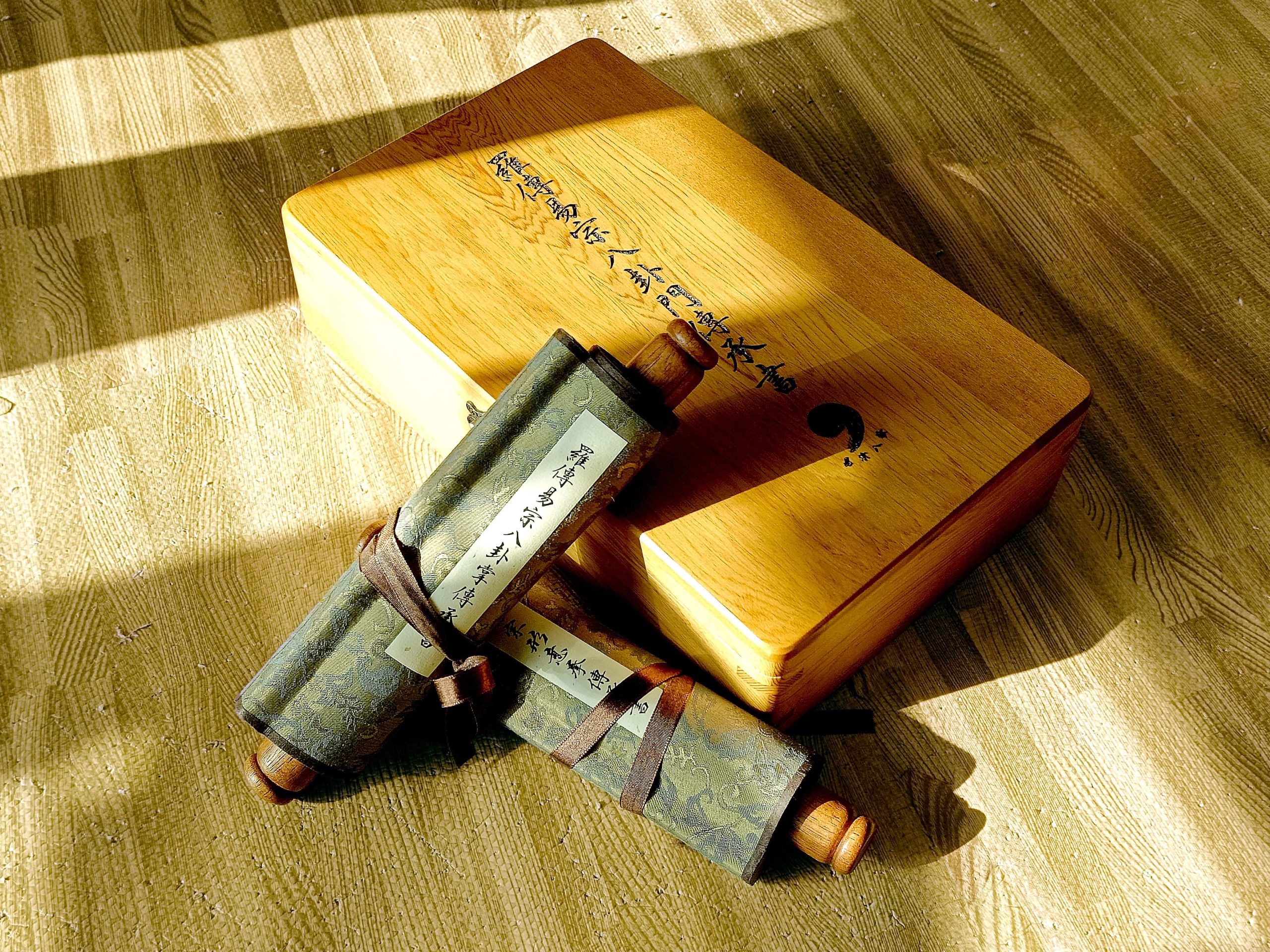

羅傳

易宗八卦掌

易宗八卦掌

八卦掌

八卦掌は掌法の変化を中心に、

円を描くように歩き、

絶えず進行しながら身形を変え、

行雲流水のような流暢さを表現します。

左右に旋回し、

上下に翻る様子はまるで遊龍のようです。

手首をねじり、回転し、身を翻し、

動きながら各方向に転換する運動パターンを学びます。

動の中に静を求め、内外の調和を目指します。

体と手の動きには常に螺旋の動きが伴い、

歩行とともに身形が変化します。

導引、気の養成、身体の練習、内力の育成、

そして攻防の技術を一体で培います。

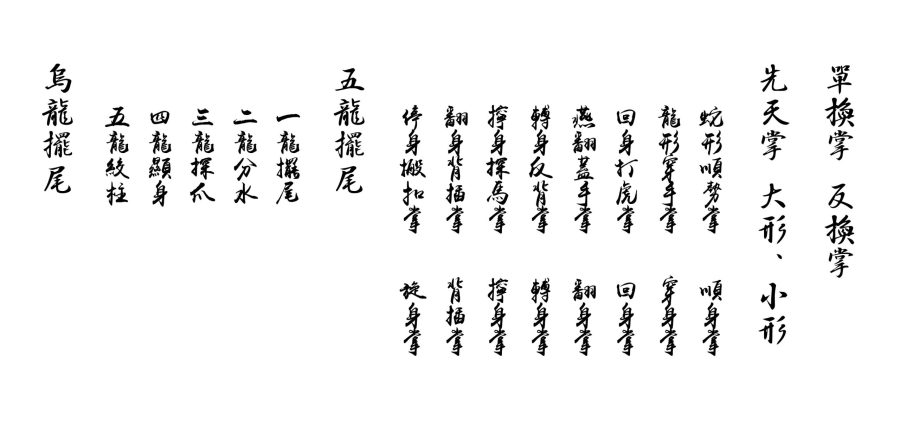

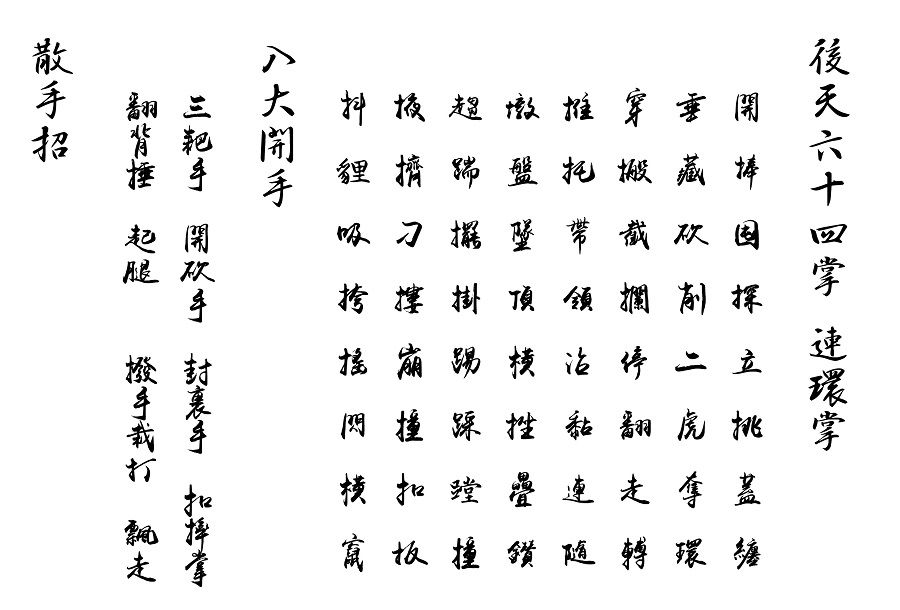

目錄

後天第一卦(開、捧、扽、探、立、挑、蓋、纏)

主な訓練目標は、身体の構造力を熟知し、特定の姿勢や組み合わせの中で、身体の各部位が作り出す陣形が強い剛性を持ち、崩れずにバランスを崩さないことです。連環の際に練習するのは「逐字訣」であり、各招の終わりに前方への張力を維持し、次の動作の始動に備えます。

後天第二卦(垂、藏、砍、削、二、虎、奪、環)

主な訓練目標は、身体の開閉や伸縮の運動です。力は拡張と収縮の過程から生まれ、流暢さはその転換に依存します。呼吸を自然に誘導し、心肺機能の持久力を高めます。力を強化したい場合は、動作を極限まで行い、さらに力を入れて拡張を維持します。もし流暢さを強化したいなら、動作が完全に終わる前に、動作が止まりかける瞬間で伸縮の切り替えを行い、動作のリズムを均一に保ち、明確な停止を敵に利用されないようにします。連環の際に練習するのは、手技の切り替えが滑らかで途切れないことです。

主な訓練目標は、身体の構造力を熟知し、特定の姿勢や組み合わせの中で、身体の各部位が作り出す陣形が強い剛性を持ち、崩れずにバランスを崩さないことです。連環の際に練習するのは「逐字訣」であり、各招の終わりに前方への張力を維持し、次の動作の始動に備えます。

後天第二卦(垂、藏、砍、削、二、虎、奪、環)

主な訓練目標は、身体の開閉や伸縮の運動です。力は拡張と収縮の過程から生まれ、流暢さはその転換に依存します。呼吸を自然に誘導し、心肺機能の持久力を高めます。力を強化したい場合は、動作を極限まで行い、さらに力を入れて拡張を維持します。もし流暢さを強化したいなら、動作が完全に終わる前に、動作が止まりかける瞬間で伸縮の切り替えを行い、動作のリズムを均一に保ち、明確な停止を敵に利用されないようにします。連環の際に練習するのは、手技の切り替えが滑らかで途切れないことです。

後天第三卦(穿、搬、截、攔、擰、翻、走、轉)

この卦では、自身の動勢や慣性を利用して、さまざまな角度で衝突を行う方法を学びます。衝突の動勢は、相手の方向転換を追いながら、相手のバランスを崩すために使用します。簡単に言えば、自分の動勢を使って相手を打つことです。連環の際に練習するのは「行き来する動き」、すなわち進行と後退を繰り返すことです。

後天第四卦(推、托、帶、領、沾、黏、連、隨)

この卦では、相手の動勢を利用して、順勢で攻撃を行う方法を学びます。相手の動勢を利用するには、まず相手の動きを引き出し、その慣性を使って衝突や投げ技などを行う必要があります。後天第四卦は、引勢、順勢、変勢のさまざまな組み合わせを示しています。技そのものはあくまで一つの例であり、重要なのは動作の外見ではなく、力の使い方とタイミングです。連環の際に練習するのは「発勁」、すなわち力の放出の技術です。

この卦では、自身の動勢や慣性を利用して、さまざまな角度で衝突を行う方法を学びます。衝突の動勢は、相手の方向転換を追いながら、相手のバランスを崩すために使用します。簡単に言えば、自分の動勢を使って相手を打つことです。連環の際に練習するのは「行き来する動き」、すなわち進行と後退を繰り返すことです。

後天第四卦(推、托、帶、領、沾、黏、連、隨)

この卦では、相手の動勢を利用して、順勢で攻撃を行う方法を学びます。相手の動勢を利用するには、まず相手の動きを引き出し、その慣性を使って衝突や投げ技などを行う必要があります。後天第四卦は、引勢、順勢、変勢のさまざまな組み合わせを示しています。技そのものはあくまで一つの例であり、重要なのは動作の外見ではなく、力の使い方とタイミングです。連環の際に練習するのは「発勁」、すなわち力の放出の技術です。

後天第五卦(墩、盤、墜、頂、橫、挫、疊、鑽)

肘法の特徴は、構造が硬く、力強いですが、距離が短いため、単独では使用されることは少なく、追撃や捕手としての暗手として多く使用されます。通常は連続攻撃の最後に追加される「おまけ」として肘打ちが加わります。後天第五卦は、さまざまな制圧攻撃とその組み合わせの肘打ち方法を示しています。肘法は距離が短いため、連環訓練には意味がなく、連環訓練は行いません。

後天第六卦(趨、踹、擺、掛、踢、踩、蹚、撞)

脚法は「第三の手」として手法と連携して使用されることが多く、明腿と暗腿に分けられます。明腿は、手法で牽制を行い、特定の格局を作った後に脚を出し、明確な攻撃目標を持ちます。暗腿は、移動中に「おまけ」で脚を出すもので、命中の確率を高めるために使用されます。たとえば、前進時に足を少し高く上げて下ろす動作があり、踏み込めたら良し、踏み込めなくても問題はありません。攻撃目標や意図が明確でないため、相手には気づかれにくいので、暗腿と呼ばれます。連環の訓練目標は、脚を出す動作の中で手足の協調を妨げず、スムーズに行うことです。

肘法の特徴は、構造が硬く、力強いですが、距離が短いため、単独では使用されることは少なく、追撃や捕手としての暗手として多く使用されます。通常は連続攻撃の最後に追加される「おまけ」として肘打ちが加わります。後天第五卦は、さまざまな制圧攻撃とその組み合わせの肘打ち方法を示しています。肘法は距離が短いため、連環訓練には意味がなく、連環訓練は行いません。

後天第六卦(趨、踹、擺、掛、踢、踩、蹚、撞)

脚法は「第三の手」として手法と連携して使用されることが多く、明腿と暗腿に分けられます。明腿は、手法で牽制を行い、特定の格局を作った後に脚を出し、明確な攻撃目標を持ちます。暗腿は、移動中に「おまけ」で脚を出すもので、命中の確率を高めるために使用されます。たとえば、前進時に足を少し高く上げて下ろす動作があり、踏み込めたら良し、踏み込めなくても問題はありません。攻撃目標や意図が明確でないため、相手には気づかれにくいので、暗腿と呼ばれます。連環の訓練目標は、脚を出す動作の中で手足の協調を妨げず、スムーズに行うことです。

後天第七卦(掖、擠、刁、摟、繃、撞、叩、扳)

後天第七卦の重点は、腕部の勾挫・纏い技にあり、意識と体感をコア部分から手首の先端まで広げます。手を引っかけることに慣れ、引っかけた後の対応を習得します。手首の動作は比較的小さいため、後天第七卦の技は、対応する歩法や進退の動きと連携することで効果を発揮します。これにより、後天第七卦では歩法を練習するという説もあります。連環訓練では、一つの技が決まらなかった場合、既存の構えを使って第二の技に移行すること、つまり手法の変化の流暢さが求められます。

後天第八卦(搗、狸、吸、挎、搖、閃、橫、竄)

後天第八卦は、後天第七卦に対して、身法に重点を置いています。後天第八卦では、意識を手先から軀幹に収束させ、軀幹のねじれや回転で全身の動きを引き起こします。これを「八性」または「八形」と呼び、体の8つの特性を活用します。軀幹のコア筋群は力強く、可動範囲は小さいため、単独の技を練習して対応する筋群を目覚めさせ、その後、連環訓練で軀幹の反応を活性化させることで、連続した滞りのない軀幹の動きと力の変化を行えるようになります。

後天第七卦の重点は、腕部の勾挫・纏い技にあり、意識と体感をコア部分から手首の先端まで広げます。手を引っかけることに慣れ、引っかけた後の対応を習得します。手首の動作は比較的小さいため、後天第七卦の技は、対応する歩法や進退の動きと連携することで効果を発揮します。これにより、後天第七卦では歩法を練習するという説もあります。連環訓練では、一つの技が決まらなかった場合、既存の構えを使って第二の技に移行すること、つまり手法の変化の流暢さが求められます。

後天第八卦(搗、狸、吸、挎、搖、閃、橫、竄)

後天第八卦は、後天第七卦に対して、身法に重点を置いています。後天第八卦では、意識を手先から軀幹に収束させ、軀幹のねじれや回転で全身の動きを引き起こします。これを「八性」または「八形」と呼び、体の8つの特性を活用します。軀幹のコア筋群は力強く、可動範囲は小さいため、単独の技を練習して対応する筋群を目覚めさせ、その後、連環訓練で軀幹の反応を活性化させることで、連続した滞りのない軀幹の動きと力の変化を行えるようになります。